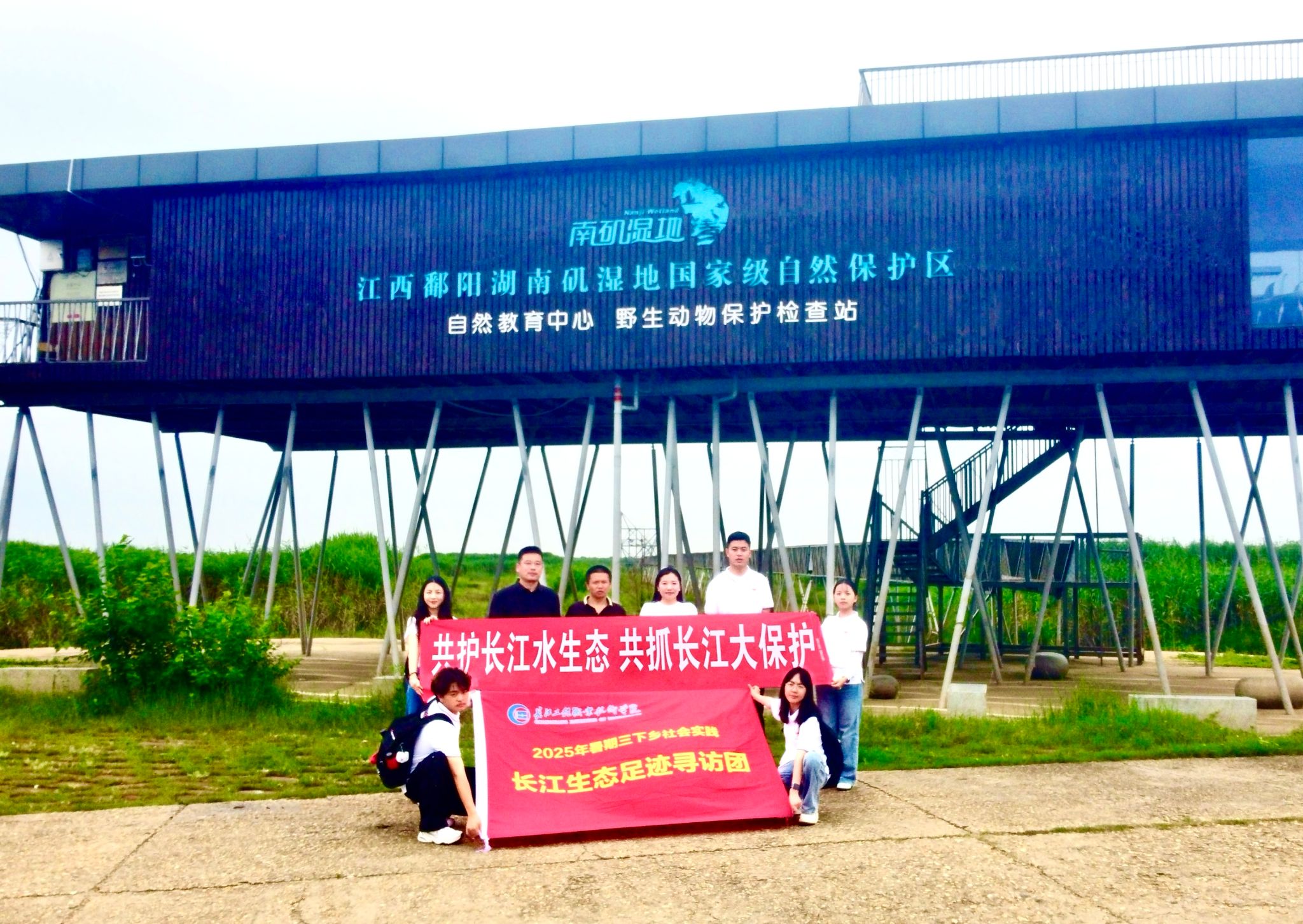

6月25日,学校“长江生态足迹寻访团”一行7人抵达江西南昌,深入鄱阳湖南矶湿地国家级自然保护区南山管理站,探寻“长江大保护”战略实施以来这片候鸟天堂的生态变迁。

南矶湿地国家级自然保护区地处长江的关键节点,是长江中下游地区鱼类洄游的重要通道,对长江渔业资源保护与可持续利用具有重要意义,作为水文和生态环境监测的天然研究基地,南矶湿地每年吸引了20多万只候鸟到这里栖息,成为研究长江沿线湿地生态系统的重要场所。

在保护区自然教育中心,该站站长李建新向寻访团细数十年守护的丰硕成果:“湖区人为干扰锐减,垃圾污染得到遏制。最直观的回报来自天空——224种候鸟在此栖息驻足,19种罕见鸟类种群稳定壮大,它们的家园正在这片湿地上不断延展。”面对“如何守护这些天空精灵”的询问,李建新告诉寻访团:“铺天盖地的生态宣传、越冬期关键卡口的严防死守、专业巡护力量对不文明行为的及时制止、对伤病鸟类的科学救助,以及系统的物种、数量与栖息地动态监测体系,不断更迭的科技力量,让水鸟繁殖监测和保护如虎添翼,让长江大保护行动绘就了人与自然和谐共生的长江新画卷。”

通过实地走访湿地周边居民,寻访团了解到,自长江大保护战略实施以来,南矶湿地全面实施禁渔政策以减少人为干扰,创新“点鸟奖湖”社区共管模式激励渔民参与生态保护,运用“天-地-空”一体化智能监测技术强化巡护效能,诠释"共抓大保护"理念的鲜活样本;同时,以强有力的措施提升湿地生态功能,通过鱼类资源恢复带动长江江豚等多种珍稀物种回归,通过“协议管湖”等机制平衡保护与发展的矛盾,“人退鸟进”的转型模式,为长江生态整体修复提供了可复制的治理经验。

当寻访团成员赖红将话筒递向这位扎根一线十年的“长江守护者”,李建新的话语质朴而动人,他说,“我能力有限,唯一的心愿就是每年候鸟们平安地来,再送它们平安地回家。”十年变迁,他用一辆旧车、一艘船、一颗心,在鄱阳湖的波光里镌刻下守护者的年轮,这看似微小的坚守,恰是长江大保护宏大叙事中最坚实、最动人的注脚。

南矶湿地的华丽蝶变,正是长江大保护战略最生动的注脚。它向世界昭示:守护长江,不仅是修复自然生态的必由之路,更是重塑人水关系、构筑命运共同体的关键抉择。这曲人与自然的共生协奏曲,以持之以恒的坚守与创新为桨,方能载动“同在蓝天下,人鸟共家园”的永恒愿景,向着中华民族永续发展的绿色未来,劈波斩浪,坚定前行。